華人大舉開發錫礦後·馬來人漸絕跡錫礦業

在我國錫礦業走向沒落之前,馬來亞曾活躍於開採約一個多世紀,當中的採錫技術亦隨著時代改變,從原始的人力勞作演變到引進西方高科技的採錫技術,都記載著採錫工業曾在此蓬勃發展的事蹟,更是我國成為世界至今最大錫產國的一項證明。

本期《錫日好風光》將由近打錫礦工業(砂泵)博物館副館主周承隆帶領大家,從古遠的暹羅(現已改為泰國)礦、馬來礦、華人礦至歐洲礦,重溫馬來西亞採錫技術歷年來的演變。

ADVERTISEMENT

錫礦業發展引進中國人

先從暹羅礦(Lombong Siam)說起,由於已是年深月久之事,也沒有相關書籍記載,因此只能從一些前輩的口述中得知。1880年代因發現近打穀的錫苗蘊藏量豐富,吸引大量華人從中國南來馬來亞。

據悉,就在他們抵達拿乞一帶時,他們發現到約50個遠古的洞穴,洞口寬約8呎,深約20呎,惟根據之後說做出的考究顯示,這與以往馬來人開礦的方式並不相同;當地馬來居民祖先有傳下來一種說法,指這是很久以前暹羅人過來馬來亞時的採礦方式。

採錫在東南亞擁有很久的歷史,一般是說採礦業於1850年才發展起來,那時正是中國勞工被大舉引進馬來亞半島當新客的年代。

但這些新客來到拿乞,在看到前人留下的洞穴後認為地下有錫礦就不斷往下挖,最後開了一個大坑而破壞了古蹟,所以如今這些遺蹟都已無法尋獲,實際的地點也不曉得在哪裡,只能靠口述記錄。

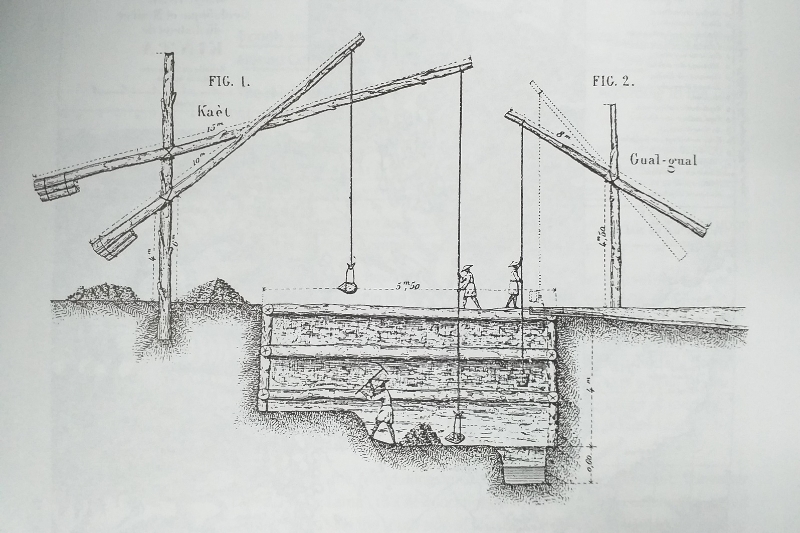

上述這些都是由一名法國礦務工程師De la Croix於1881年來到近打穀探測錫苗蘊藏量後,根據當地人的描述而記錄的情景。

採錫工作主要由馬來人做

追溯到華人大舉開發錫礦業前,馬來亞的採錫工作主要都是馬來人在做,尤其是馬來王族,再做進一步分析,馬來礦在歷史上的定義也包括當年從蘇門答臘過來的馬來人,即曼特寧人和拉哇人,其中前者佔大多數。

曼特寧人過來馬來亞時,把他們的採錫方法也一併帶了過來,相比本土的馬來人,曼特寧人在採錫方面略勝一籌,這也是為何他們曾在我國的錫礦業佔一席地。

也許在外人看來,馬來礦主要是由曼特寧人帶過來馬來亞,其實除了曼特寧人之外,當地的馬來人早已涉足採錫,如朗查化(Long Jaafar)早年就已開始採礦,並以他“小番王”的身分動用其“子民”(村民)為他採錫。

排水系統欠佳

“打窿採礦”效率不高

馬來人與暹羅人的採錫方式類似,皆使用割泥溝(lampan)的方式,即以鋤頭挖坑,惟工具簡陋不僅挖得不深,一旦遇到地下水升起的狀況,要是用雙手淘不及就只能放棄。

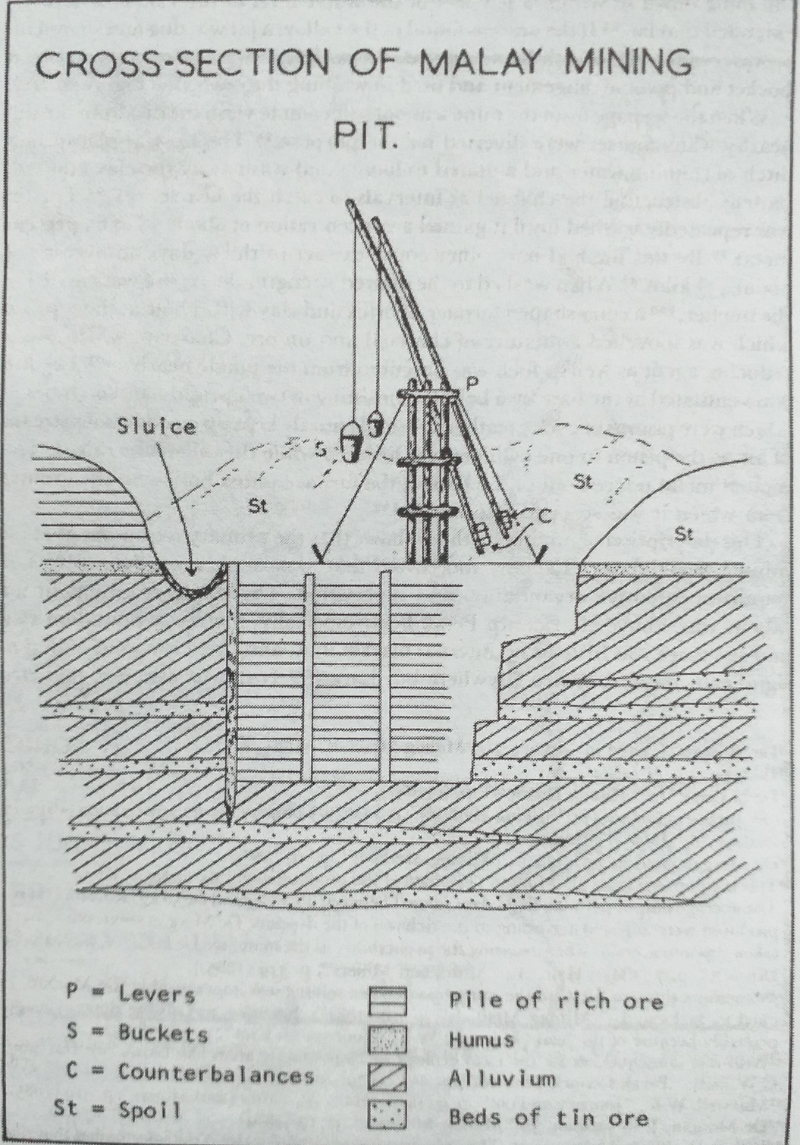

若要描述馬來礦,它有點像“打窿(洞)採礦”,但馬來礦的坑洞比暹羅礦的坑洞較大,而華人則是基於這種方式把礦地挖得更大,之後也就有了明湖採礦之舉。

打洞採礦進行時,礦工會降抵洞底挖掘礦土,若有地下水就利用槓桿原理吊一個桶下去洞內把水運出來,惟洞底缺乏氧氣不僅經常造成傷亡事故發生,此方法的排水系統也因欠佳以致效率不高,一般挖到20呎左右就放棄了。

當年馬來人也會自己製造熔爐來溶錫,其中“Relau Tongkah的方式就是從暹羅引進,是早期最重要的溶錫方式之一,即3個支架在地面支撐著一個以陶土製成的熔爐,只要熔爐下方起火後,再把錫苗放入熔爐內,溶解了的錫就會流出來。

“洗琉琅”源自曼特寧人

此外,洗琉琅也是由曼特寧人帶過來另一個流傳至今的淘洗錫苗方式,琉琅(dulang)是印尼群島一種很受歡迎的淘洗礦土工具。

後來華人看到這種方式既方便又有效率,很快地就學了起來,更把“dulang”字眼直譯成“琉琅”,而淘洗的動作就稱為洗琉琅。由此可見,曼特寧人來這採礦也為華人帶來很多啟發,以往錫礦業鼎盛時期,全馬來亞有約上萬名琉琅女。

“發動”水車把水抽走

De la Croix於1881年曾特別提到一個在甲板的個案,當年他看到該處有13個礦場正在運作,礦工的人數約500人,華人和曼特寧人各佔半,換言之華人在這行業已開始冒起來。

根據他的記錄,馬來礦面對最大的問題是排水系統欠佳,原因是溝尾處理得不好,至於華人礦的排水系統則比馬來礦優越,有時候在沒辦法的情況下,馬來礦還是得通過華人礦把水排走,惟此舉必須繳付佣金或收成一小部分給華人礦作為抽稅。

華人礦排水系統較好的主因是採用水車,當時中國南方耕種水稻,他們一般使用水車把稻田的水抽乾,所以製造水車是當地農民的強項,偶爾他們還會利用動物來轉動水車,以“發動”水車把水抽走。

華人來到馬來亞採礦就對水車的結構稍做改良,如遷就礦場較深把水車加長,他們也會製造一個很大的全木製且不含鐵釘的水斗車(水輪),一種是利用河水的衝擊力來發動。

另一種則是利用“過頭水”(高於礦地的水)往下流時轉動水斗車,一轉動中心就會有一個軸拉動木片把水打進去水槽再流向排水道排走,是當代非常重要的排水系統之一。

不敵華人礦場 馬來礦主賣礦場

1890年代金山溝開始被引用,除了可以更有效地把礦土淘洗出來之外,只要有7至8個人組成一夥人就能結伴去採礦。同年,甲板最大的馬來礦主拉惹比拉(Raja Billah)因不夠華人礦場競爭,就把他最大的礦場(lombong besar)賣給華人,從此金盆洗手。

馬來礦走下坡主要的原因是人力短缺,技術上也不夠華人競爭,以及受他們文化的影響。早年的馬來人思想封建,最大的問題在於奴隸制度,他們很強調“王與子民”,所以一般都會認為罪犯才會被處罰去做礦工,因比起做礦,馬來人更喜歡務農。

奴隸制度造成信任逐漸缺失,後來甲板的曼特寧人認為跟著這個王找不到吃,沒有好日子過,就開始移至別的地方謀生,所以至今甲板也看不到曼特寧人,變成一個完全是華人的小鎮。

英國人鼓勵西方人投資礦業

1872年拉律戰爭,1874年邦咯條約英國人把霹靂州拿下,不久後也拿下雪蘭莪,主要是奪取錫礦業的控制權,同時解決因錫礦利益引起的華人幫派戰爭,如海山和義興之間的鬥爭。

英國人開始鼓勵西方人前來投資,不要讓華人壟斷這個行業,惟最初西方人因對馬來聯邦感到陌生而不敢過來。

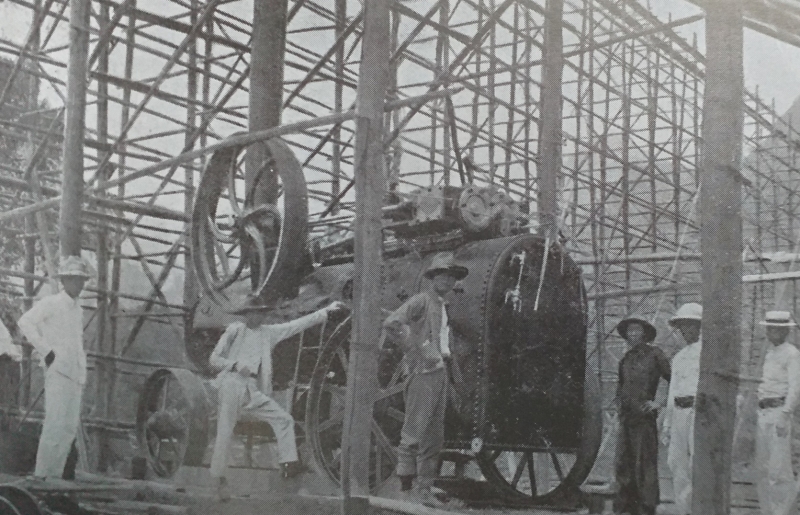

早在1870年代開始,華人礦場引進西方人的機器,如蒸汽機;1877年,休羅爵士( Sir Hugh Low )出任霹靂州第三任參政司後,他鼓勵礦家們引用現代化以蒸汽機來發動的水泵,並鼓勵西方人來這投資開採。

有了水泵過後,華人礦場再引進水筆,此技術初時由十二公司(Sup Yee Kong Si)創辦人奧斯本與查比爾(Osborne & Chappel)所引進,第一代的鐵船也是由奧斯本引進。

1890年後,馬來人逐漸絕跡於錫礦業,1910年只有西方人和華人繼續做,縱觀當時的錫產數據,華人礦場是主要的貢獻者,西方人的錫產則微微上升,直至1930年後,西方人的錫產後來居上。由此可見,西方人花了約20年才追平華人的錫礦產量,鐵船在這方面可是功勞極大。

中國勞工“賣豬仔”遭剝削

華人礦場於1850年起逐步提高生產量,直至1880年代發現近打穀後,馬來西亞錫礦生產躍升世界第一,中國勞工一波接一波的湧入,分別於1850年及1880年南來馬來亞,造就許多新礦地的發展。

中國勞工在“賣豬仔”的制度下到礦場工作,卻頻頻遭剝削,後期英殖民政府把這種不人道的奴隸販賣制度廢除,以更好的方式取而代之。

英國人在拉律戰爭後不僅控制了霹靂州,也把王族給壓了下去,礦場利益方面不再由王族說了算,而是由當家做主的英國人說了算;英國人比較講法制,促使華人錫礦業擺脫馬來王的困擾後,在英殖民政府的管制下大放異彩。

這是因為在馬來王的礦地開採,首先必須獲得他們的同意及繳稅,且很多事情都說了不算,如以往運輸船都是走河道,沿著河流經過不同的河口,就有可能會遇到當地的“小番王”抽稅,當有錫礦家就此做出投訴時,就會引起王與王之間發生鬥爭,造成許多礦家的運輸船被困在河中無法動彈。

英國殖民馬來亞後有效地擺平了這些事,甚至動用武力把叛亂的王族全部掃平,後來被制服的馬來王蘇丹只能乖乖地就範,不過英國政府也沒有虧待馬來王族,反之採用石磚為馬來王族興建宏偉的王宮和清真寺,江沙烏布迪亞清真寺就是最好的例子。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT