錫日好風光(終結篇).繁榮褪去建設開創文明.錫礦業成就政、經、商、教

採錫工業在馬來亞興盛一個多世紀,曾造就馬來亞一度成為世界錫產大國,昔日的繁榮更是國人最引以為傲的美好時光,最後一期《錫日好風光》就來總結一下錫礦業對馬來亞的影響,包括為我國帶來的建設與發展。

此次近打錫礦工業(砂泵)博物館副館主周承隆,將從政治、經濟、交通、城鎮的發展、人口的改變、教育的萌芽及工業的起飛點等觀點,細說錫礦業在這些方面所帶來的各種影響。

ADVERTISEMENT

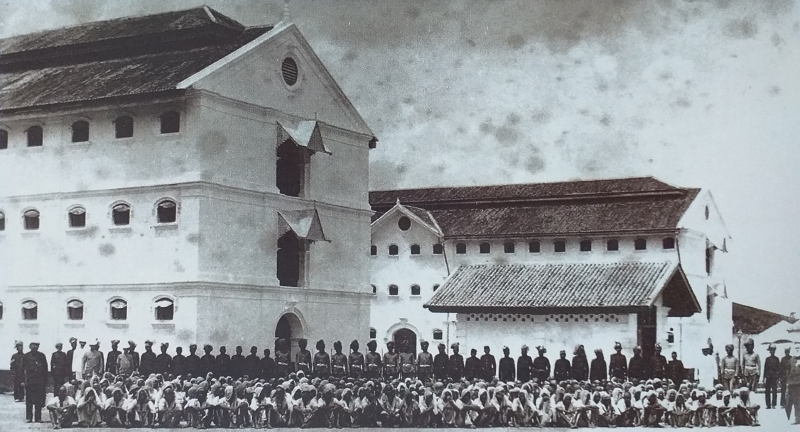

先從錫礦業對政治的影響說起,令人影響最深刻的莫過於拉律戰爭及邦咯條約,英國當年來到馬來亞時第一個拿下霹靂州,其二是雪蘭莪,接下來則是森美蘭及彭亨;英國人把這4個產錫地稱為“馬來聯邦”(華語俗稱:四州府),並在成立後定都吉隆坡。

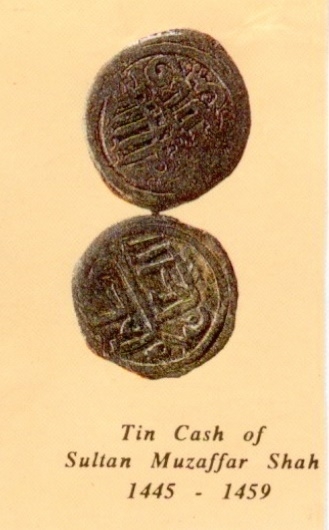

倘若追溯到早期,葡萄牙也是因為錫礦而攻佔馬六甲王朝,同樣蠢蠢欲動的荷蘭人曾在邦咯島建立一座砲臺,目的是要控制錫的貿易,且荷蘭人一直跟霹靂蘇丹籤的條約也是有意壟斷錫礦的買賣,雖嘗試過但都不成功,由此可見,大家當年都為了錫礦而來。

至於錫礦業對經濟的影響,1890年代錫礦業高峰時期,錫的交易、出口及徵稅乃英殖民政府最為重要的稅收之一,單單錫礦業的稅收就佔50%之多,其他行業則佔小部分,後來樹膠業崛起,錫礦業的稅收才逐漸下滑。

採礦造就機械工業發展

早期的錫礦業也許採用很古老的方式運作,但慢慢地也演變成需要打鐵匠或木匠來製造一些簡單的工具、搭金山溝和房子,而隨著時代變遷引進機械後,亦需要通曉製造和維修機器的專才,造就這方面的工業開始發展。

周承隆舉例,以往吉隆坡就有一位聞人陳秀蓮以鐵廠起家,由於其礦場需要用到很多鐵製品,他就開始設立鐵廠,從中國聘請一些工匠南來,製作一些簡單的工具如螺絲和維修泵,後來其鐵廠還研發和出產本地製作的鐵泵。

“這些工程都涉及科學工藝,陳秀蓮可說是吉隆坡第一代工業家。”

此外,錫礦業也帶動上下游工業一同起飛,尤其是鐵廠,主要供應機械與豬籠,而另一個工業則是熔錫業,熔錫的過程其實不只是單單用火燒而已,反之涉及化學研究,馬來西亞也曾擁有世界最大熔錫廠,至今仍排名世界第二。

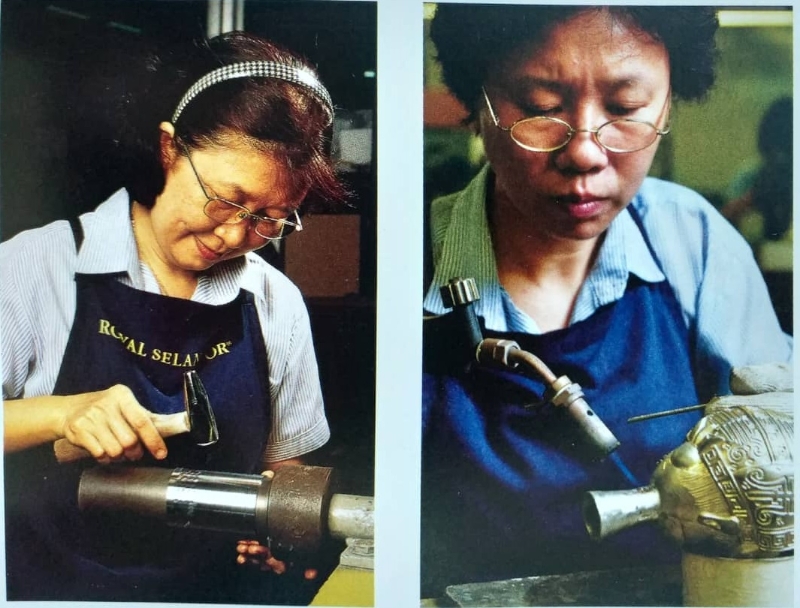

錫鑞品奠定大馬工業起飛

錫鑞品(Pewter)如皇家雪蘭莪錫鑞品牌,也是錫礦業帶動的工業之一,這些文創品和工藝品同樣奠定了馬來亞工業的起飛。

錫礦業對橡膠業也有幫助,因礦場一般都會用到很多橡膠,如水涵的連接點就有用橡膠防止漏水、部分機械則使用密封膠條(oil seal)來防止油漏出來,管夾閥亦採用橡膠來製造,有助於帶動樹膠工業用途的發展。

接著就是工商業,開設一家錫礦公司必須聘請財庫、工程師及化學師等工商人才,而一些下游工業如錫米交易,也需要會跑市場的人來收購錫苗,鑑於涉及買賣、銀行借貸及匯款,這奠定了所謂的金融業。

也許你不曾發覺錫其實一直都在我們身邊,甚至每天都與我們有著親密接觸,為何由此說法?這是因為現在很多電子產品都有用到錫,手機就是最好的例子。

周承隆解釋,手機的觸屏其實並非玻璃製成,反之是錫與銦兩種金屬合起來,以生產出一片透明度很高、又有硬度及可導電的金屬薄片,因此人們在觸碰屏幕時,微量的電子就會通過電子讓屏幕內的畫面跟著移動。

錫礦業也帶動焊枝發展,由於焊枝是由錫製成,能把電路板上的電線焊接起來。

輸送錫苗而開發火車路

在交通方面,根據文獻,馬來亞第一條和第二條火車路都是為了輸送錫苗而開發,首個是1885年太平至“砵威”(Port Weld,現稱十八丁)的鐵道,其二則是1886年吉隆坡至“瑞天鹹港”(Port Swettenham,現稱巴生港)的鐵道。

在沒有鐵道之前,早期的內陸地方如霹靂州都靠大象,人或錫苗運輸則靠水路,之後才逐漸發展火車路和馬車路。

現在很多道路的設計如金寶至務邊至怡保的路段,以往都跟錫礦有關而連接起來,這些道路昔日都是給牛和馬行走的馬車路,且每個小鎮的距離都不會相隔太遠。

除了內陸的發展之外,錫礦業也帶來海港的發展,接著就是人的群居演變成城鎮的發展。

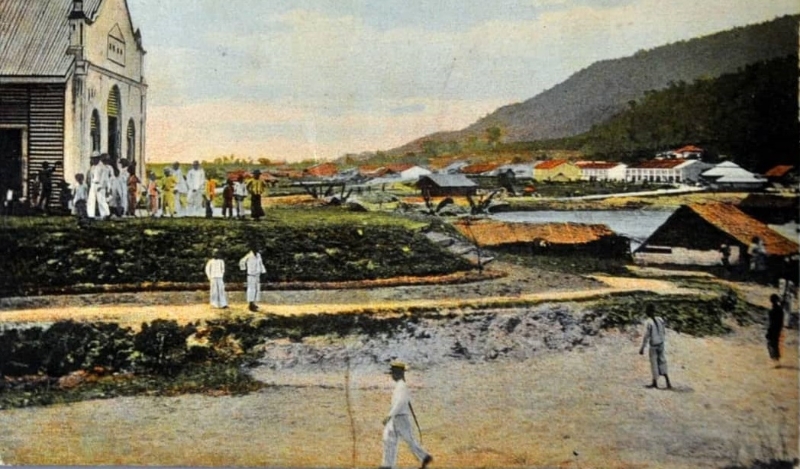

人口遷移小部落演變城鎮

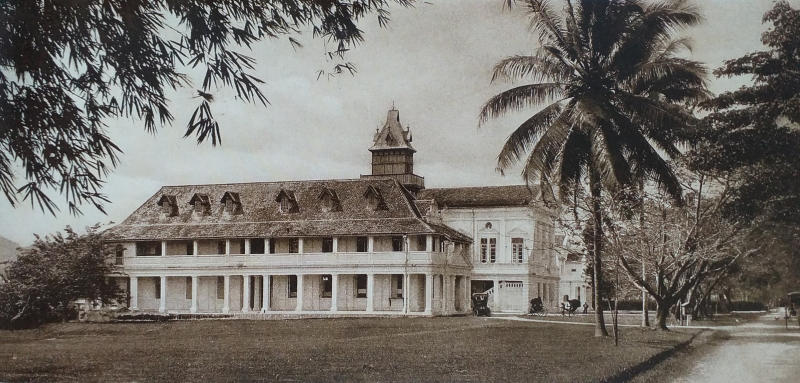

基於錫礦業的發展帶動很多行業,很多人都移民過來馬來亞並在此落腳,慢慢地就有了城鎮的發展。馬來亞最老的城鎮是太平,接著是吉隆坡、怡保、打巴及美羅等,基本上幾乎整個近打穀都是。

原本這些還未開發的地方只有馬來人組成的小部落(馬來甘榜),直至華人過來後,發展就愈來愈多,後來馬來人搬走就變成以華人為主的城鎮,後期才交由英殖民政府做出城市規劃。

其中太平的街道就是英國插手後才做出規劃,所以可以看到這些老鎮的街道都會比較整齊,因每條路都曾規劃過;也因為這些規劃,馬來亞才有城市,否則至今也只是土邦而已。

鼎盛期中國人湧入馬來亞

錫礦業鼎盛時期,華人大量從中國湧入馬來亞,帶來了人口的改變。我國獨立之前約1950年代,所有采礦的西海岸重鎮包括霹靂、雪蘭莪及森美蘭,華人的人口皆比馬來人多,當時也引進了部分印度人。

承隆表示,1985年錫礦業衰退後,兩地就開始出現人才嚴重流失的狀況。

錫礦業屬於上游工作,就如一個龍頭,上面的一倒,下面的就會跟著倒。50年代金寶有一個記錄,指大礦家馮相在金寶的大型鐵廠面臨倒閉,其家人和員工都受到牽連,且金寶高達20%的人口都靠這個行業來維生,因失業而直接受到打擊。

成立華校推動文化

錫礦業之所以對教育的萌芽有影響,是因為很多華校的成立都離不開礦家的影子,尤其是在礦區,由於很多人自小就在礦區長大,所以無論是礦家創立或注資的學校,怡保和金寶皆有。

這帶來了第一批文化的推動,有粵劇、藝人和匠人,比如廣東人來到這很多是做工匠,如打金、磨刀及雕木工等;學校也要教師推動文藝、話劇及跳舞等活動;慶祝神誕時則需要紙紮店製作香燭等。

最後就是帶動農業發展,錫礦業導致人口增加,礦家除了種鴉片售賣給礦工賺錢之外,也要設法提供糧食給礦工。這造成當時不只是鴉片的市場被壟斷,就連鹹魚的市場也被壟斷。

礦區達4萬人等著開飯

他舉例,十八丁有這麼多人捕魚,其中一個原因就是一八七多年時,當地礦區內有高達4萬人等著開飯。

那時,農民開始展開一系列的農業發展,包括養雞取蛋、種植稻米和蔬果等,之後慢慢增設商店和茶樓引進廣東的美食。怡保美食的名氣這麼高,主要也是因為昔日的水準就已很高,當然不能缺少的就是引進礦工一定要喝的六堡茶。

這些看似不起眼的生活小細節,其實最不能被小看,它的影響力有多大?錫礦業衰退後即一目瞭然,而人口迅速流失就是最好的證明。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT