報道:黃健興

攝影:鄭霹麟

ADVERTISEMENT

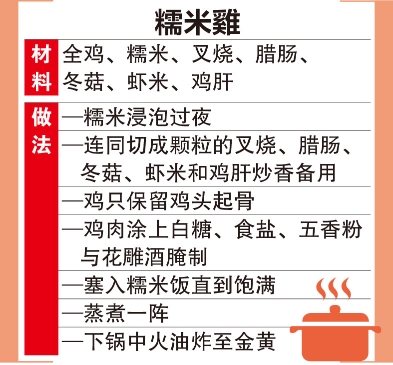

環顧今天市面一碗碗熱騰騰的糯米雞,多是“米包雞”蒸煮而成;根據古早味的其中一項做法,它可以是透過“雞包米”,即全雞裹住糯米方式下鍋油炸炮製,然後像燒烤乳豬般切成一片片擺盤。

夾起酥脆雞皮、鮮嫩肉質連帶生炒的糯米飯,所散發的香氣,撩撥著舌尖的味蕾神經,送入口裡,細細咀嚼米肉中多元與豐富的層次感。

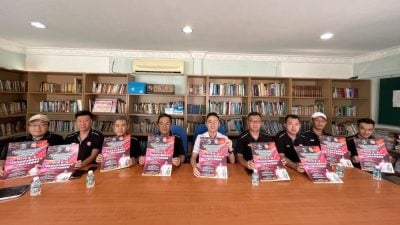

崔澤廉憑記憶重現這道菜

霹靂姑蘇慎全行茶酒樓熟食公會總務崔澤廉接受星洲日報《大霹靂》社區報訪問時,憑記憶重現了這道工序相當複雜,年輕一代多數不知,年長一輩卻回味無窮的糯米雞。

“它可是三四十年或更早以前的酒席佳餚,舅舅過去經營上門到會的酒家,我十三四歲當起端菜上桌與收拾的侍應;端出的糯米雞,正是媽媽與舅舅聯手的結晶。”

超過40年未嘗過這道糯米雞的崔澤廉,懷念起那段少年的歲月提到,當年是收拾餐桌,才有機會吃到碟子餘下的食物。

“那些年,酒席通常是安排在住家、新村的民眾會堂、社團會所,最多是二三十席。”

剝雞骨考功夫耐性

崔澤廉記得母親是負責料理雞隻,舅舅動手起鍋炒糯米飯,分工合作做好這道菜。

“宰雞的工作落在媽媽身上,以掌控燙雞時間,雞隻不能浸泡在熱水太久,再一一把雞毛拔乾淨,如果雞隻表層熟掉,恐怕皮毛會同時脫落;從巴剎購買現成的雞肉,皮肉破損的失敗機率高出許多。”

接下來是保留雞頭起骨,從雞頸割開洞口,通過刀尖慢慢將頸項、翅膀、胸、背到雞腿的皮肉剝下,猶如褪去衣物般,由頸到尾連接翅骨與腿骨,最終取出不折不扣是雞骷髏的完整雞骨。

這是最考驗個人功夫與耐性的一環,崔澤廉坦言,熟稔的巧手剝雞骨也要花費約10分鐘,翅膀與身體接口部位較薄,容易失手,因此翅、腿關節須先折斷,再謹慎的退出骨頭。

中途撈起重新下鍋 雞皮更香脆

當骨肉分離後,皮肉完好的雞隻好比洩了氣顯得軟趴趴,跟著將雞肉往外翻,塗上白糖、食鹽、五香粉與花雕酒醃上10分鐘,利用竹籤縫住尾部,把炒熟的糯米飯從雞頸洞口往內塞,邊塞邊擠,直到雞身飽滿,結實起來。

“一旦糯米塞到不夠紮實,炸好後一刀切開,糯米就會散開!”

完成雞包米的步驟,雞隻先清蒸一番,然後沾上蛋醬與脆皮粉或麵粉,油炸至金黃色;崔澤廉授招,中途短暫撈起雞隻重新下鍋,這是讓雞皮更香脆的秘訣。

他說,按照早年的處理方法,雞頭是從翅膀翼下穿過,保持如同奉神時候冠頂貼背的外型才開鍋。

雞肝助提升香味

填充雞隻的糯米飯,雞肝是重要配料之一,有助提升香味,混合叉燒、臘腸、冬菇和蝦米,韌、軟和實度兼具。

崔澤廉表示,糯米需要泡浸一夜,所有配料切成粒狀,調味料計有五香粉、醬油、食鹽與白糖炒香,就是所謂的生炒糯米飯了。

他說,炒好炒香的糯米飯不妨蒸煮一陣,確保每顆米飯熟透,才不會影響口感。

蟹棗表皮香脆 肉質緊實

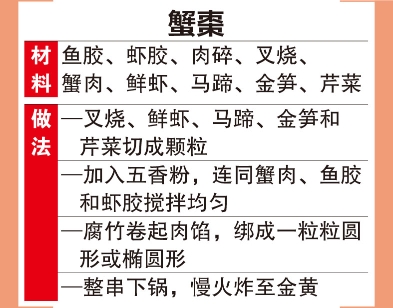

崔澤廉亦示範如何製作過去酒席拼盤菜餚之一的蟹棗。

首先是叉燒、蝦仁、馬蹄、金筍和芹菜切成顆粒,與肉碎、魚膠、蟹肉和五香粉攪拌均勻,以腐竹捲起肉餡,綁成一粒粒,整串下鍋炸到金黃即可。

崔澤廉說,蟹棗可以是圓形或橢圓形,待慢火炸熟再剪開,鋪在拼盤四周,每盤10粒,即每名賓客各一粒,吃起來是表皮香脆,肉質緊實,糅為一體的食材,釋出的芳香與口感層次分明。

“早期的酒樓廚房,可以看到掛住一串串的蟹棗在晾乾水分。”

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT