古早好味 | 純手工製作味道沒走樣 瑞士威記雲呑面咀嚼回憶

在科技一日千里的時代,許多事都講求速度及節省成本,製作雲呑面也一樣,許多傳統的雲呑面經營者已採用機械化制面,即快速又方便。

ADVERTISEMENT

不過,擁有70餘年歷史的太平老字號瑞士威記全蛋雲呑面檔,仍堅持採用手工製做雲呑面及大板面,讓顧客在咀嚼透著古早味芬香的雲呑面時,彷彿也在咀嚼著過去的各種回憶。

這個位於都拜巷華成茶餐室的雲呑面檔,除了手工製作雲呑面及大板面,也炮製美味可口的玻璃叉燒、雲呑、粉腸、高湯、參巴辣椒及醃製青辣椒等,數十年來味道沒有走樣,讓市民尤其是遊子趨之若鶩。

雲呑面檔迄今已來到第三代,早年是在城隍廟後部路旁攤檔經營,過後由第二代接班人邵堅威(70歲)遷至前瑞士餐室,當瑞士餐室轉為酒店時,雲呑面檔遷至現址華成飲食中心,繼續為顧客提供傳統手工雲呑面美食。

邵堅威:配料數十年如一日

邵堅威受訪時表示,堅持以手工製作雲面,主要是承傳父親的手藝,並讓顧客得以享用到新鮮美味的雲呑面。

他說,其雲呑面的製作方法與各種配料數十年如一日,都是採用當年父親時代的用料,如此一來,雲呑面的味道才不會因用料的差別而走樣。

手工製作雲呑面的用料主要是麵粉及雞蛋,首先把麵粉倒入塑料桶內,再加入雞蛋溶液及鹽,然後置入攪拌機內攪拌至均勻為止。

在攪拌過程中,須把麵粉與雞蛋粘成的塊狀分散,讓雞蛋和鹽得以滲透進入麵粉當中,如此,每一條麵條便擁有混合味道。

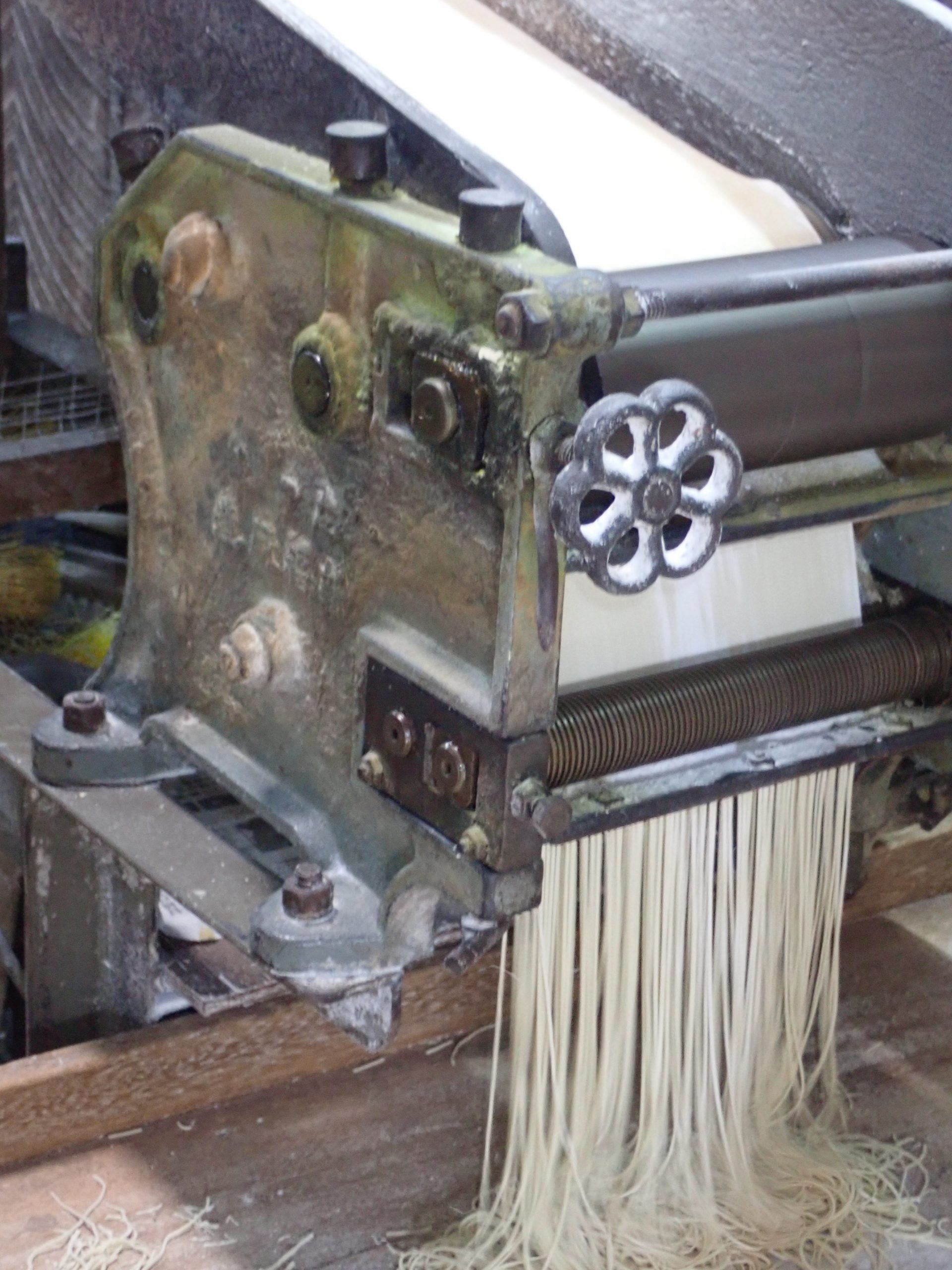

麵粉及雞蛋在攪拌均勻後,一團團的麵糰被取出放入制面機,通過滾筒把麵糰壓成薄片,再將薄片取出撒上面粉,然後把面帶放入制面機裡,利用不同的滾筒,製成普通的雲呑麵條及薄面條(也稱大板面)。

面帶置入拉麵機時,機械把面帶分切成一條條的麵條,此時制面人便坐在拉麵機前,雙手非常快速及熟練的一邊把麵條拉斷後,搓成一團團的面,並在面上灑上薯粉,使麵條不會粘貼在一起。

玻璃叉燒散發濃郁香味

紹堅威指出,每次製作雲呑面是以25公斤麵粉配200粒雞蛋,每次可製作約300團的雲呑面。整個製作過程需要約3個小時,還需要兒子幫忙。

“我17歲時與哥哥及姐姐協助父親在城隍廟後部的攤檔賣雲呑面,當中也幫手製面,因此對整個制面及烹煮雲呑面已熟能生巧。”

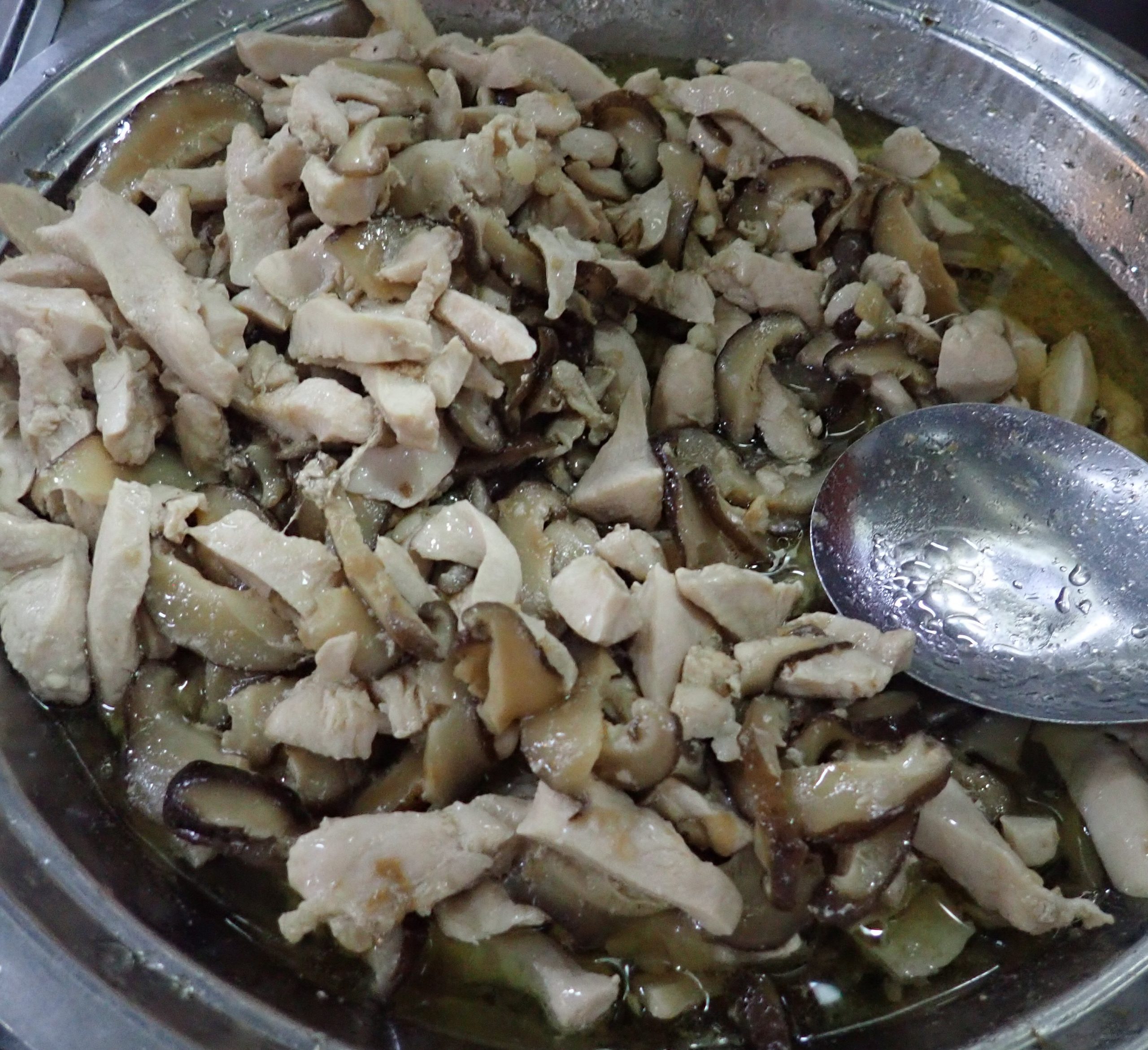

他說,雲呑面在制好後,必須配上佐料及高湯,當中不可或缺的有云呑、叉燒、蘑菇雞肉、油炸江魚仔、青菜及粉腸,而其中以玻璃叉燒遠近知名。

所謂的玻璃叉燒是專挑豬腹部分,即擁有瘦肉及脂肪的三層肉炮製,而豬肉脂肪在經過精心燒烤後,除了散發出濃郁的香味,也呈現如玻璃般的透明,因此稱為玻璃叉燒。

耗數小時熬高湯才夠味

邵堅威說,高湯是雲呑面的靈魂,除了須以雞骨、豬骨及江魚仔烹煮,還得熬上數個小時,顧客喝起來才會夠味道。

他表示,為了熬煮高湯,他每天凌晨3時許便到檔口進行準備,並在清晨6時許開檔營業。

他指出,在煮雲呑面時有一定的煮法,除了水要沸滾,燙麵的時間也要拿捏得準,時間不足面不熟,時間過久面變爛。

“此外,雲呑面在煮後還要放到冷水中除去薯粉的味道,然後再放到熱水中煮熟。當面煮熱後,置放入已調配好的醬料中,再加上叉燒、蘑菇雞肉、青蔥、粉腸及雲呑後,便大功告成了。”

搭配不同麵條口感不同

瑞士威記的雲呑面有幹撈及清湯兩種類,面則有細面及大板面,當中細麵條在咀嚼時Q彈及爽口,大板面雖然質地柔軟,但因為麵條很薄而具有獨特的口感。

雲呑面也手工醃青辣椒及“參巴”,2種調配料都辣中帶酸,非常美味,被稱為“最佳拍檔”。

推“懶人包”幹撈麵解鄉愁

另一方面,瑞士威記雲呑面自今年8月份開始也推出了“懶人包”幹撈麵,當中有蜜汁玻璃叉燒、全蛋玻璃叉燒大板面、全蛋玻璃叉燒雲呑面、雲呑及全蛋大板面及全蛋雲呑面。

這是檔主兒子邵宏耀不久前加入雲呑面營業後,在疫情下隨潮流而創的另一種生意手法。

邵宏耀指出,他是基於許多在外地的顧客,因疫情無法返鄉吃父親的雲呑面,因此決定通過採用“懶人包”的方法,讓遊子解“鄉愁”。

他說,他在今年4月開始研究如何製作“懶人包”,當中必須克服許多的問題,至8月終於成功,然後推出市場。

放入熱水煮15分鐘即可

他表示,上述6種“懶人包”雲呑面,都是通過真空及冷凍處理,包內麵條、佐料及配料等俱全,在收到“懶人包”後,只要放在熱水中煮15分鐘,打開來就如一盤盤新鮮出爐的美味雲呑面了。

“疫情催生了外賣新常態,因此懶人包雲呑面也相當受落,訂單來自全國各地。我們是在接到訂單後開始製作,然後通過運輸公司送上門。”

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT