【仕林趴趴走】曾是南北马必经之路. 地罗叻 辉煌后寂静

报道:陈丽丝

摄影:刘剑英

ADVERTISEMENT

仕林州选区除了仕林河新村,还有2个华人聚落,即地罗叻村和合作社重组村,其实,确切来说,地罗叻华人村早已不复存在,现在所谓的地罗叻村,其实是地罗叻街场(Pekan Trolak)一带,全“村”也仅8户华人居住。

原有的地罗叻华人村位于地罗叻街场尾。当地曾是共产党活跃区,在紧急状态期间,政府将村里数十户华人,搬去仕林河新村,地罗叻华人村此后如船过水无痕般,湮灭在岁月里。

现在的地罗叻街场,物是人非,大多数时候,是一片寂静,让人难以想像这里也曾车水马龙、繁荣喧嚣。

地罗叻街场的两排十余店铺,现不少尚住人家,但有做生意的,只剩几家而已,包括印度人开的一家咖啡店及一家杂货店,以及林多本和妻子经营的杂货店美成号。

曾经晚上停满运输罗里

林多本的父亲从中国南来,最终在地罗叻落脚,并与堂兄弟经营美山杂货店。75岁的林多本回忆说,在联邦公路未建成前,来往南北马都得经过地罗叻街场。

“1980年代前,我们这条街有4家杂货店、2家咖啡店,还有理发店、裁缝店、脚车修理店、零食玩具店等,也有做森林产出生意的。每到晚上都停满运输罗里,罗里司机和跟车员会在车上过夜。未睡前他们会聚集在咖啡店,不然也聚在店铺五脚基打桥牌消磨时间,天一亮继续行程。”

美成号代理雀巢曾月入20万

当年杂货店可以兼卖汽油和柴油,美山号也有这项服务。由此可见,这家杂货店生意兴隆。林多本后来另起炉灶开美成号,做了雀巢公司的代理,1970、80年代高峰期一个月的生意额可达到20万令吉,虽然那时很多货都是卖到宋溪、美罗、丹绒马林、恳殖民区,却绝不像现在般,只能等客叫买才开门做生意。

无论如何,从以前到现在,地罗叻的华人人口从来不多,过去最多是印度人,现在最多是马来人。当年华人主要住在街场和上述已消失了的村子,大部分人从事割胶。

林多本:盼水灾获解决

在村民被搬后,八九十年代后街场的居民也大量外流,据马华仕林河支会妇女组主席李钻芯说,这里所剩华人不到20人。林多本说,地罗叻的华人都多少有些关系。

“以前,除了华人大日子,华人社群最热闹是做春祭和秋祭。我们会先去义伯公庙拜拜,然后大伙儿合力开伙煮顿好吃的,在街场店铺的五脚基设宴。那时游子也回来参加活动,非常热闹。高峰时筵开10席,如今老的走一个少一个,近年我们拜完伯公就约去餐馆吃一顿。”

他说,春秋祭一顿饭,都有8样菜,最让他回味的,正是李钻芯家翁做的炒饭和猪肉丸。

地罗叻街场,除了一家邮政局和一所警局,其他基本建设皆缺,不过附近园坵有座兴都庙,每年大宝森节,印裔社群大事庆祝,华人也去凑热闹一番。

林多本固然怀念当年生意腾达的老日子,对目前静谧的日子也未有太多投诉,就是和当地居民一样,很希望街场一带的水灾问题能够获得解决。

“我们街场地处仕林河和兰拜河流域之间,过去这里从未闹过水灾,自2008年起迄今,除2018及2019年,这里已浸了13水,最严重的一次水深1尺半,通常都是仕林河满溢造成的,最近一次是兰拜河溢出所致,虽然水来得快也退得快,但我们邻里尽是一把年纪之辈,吃不消清理工作。”

他说,当地的水灾问题与周边发展息息相关,虽然政府在街场尾仕林河段的桥修筑河堤,但作用不大。

李钻芯:早期园坵较多华人

李钻芯从1987年直至约4年前,跟随出生在地罗叻的夫婿,住在当地一个华人园坵Sungei Chinoh Estate的员工宿舍。

她说,这个园坵本是橡胶园,后改种油棕,据说早期工人很多是华人,印度人后来居上,再后来则以外劳居多。她和管理层丈夫在园坵安家,华人就只他们一户,后来多了小姑林姝颖一家,他们搬走后,仅剩林姝颖一家。

林姝颖:空气清新 好生活

刚年过半百的林姝颖未嫁前住在地罗叻街场,除了曾一年在大城市工作,她一直留守在当地,见证家乡的兴衰。虽经历了街场热闹的生活,她也享受园坵的静好岁月。

“这里空气清新,是生活的好地方,而且距离仕林河大街不过10分钟车程,只要会驾车,就不是问题。”

余根财:重组村70%华人居民

合作社重组村(Kg Perhentian)现有百来所住家,70%人口是华人。

住在该村的马华瓜拉仕林支会主席余根财说,他是在13岁随家人搬来此处,当时这里被叫做8英亩合作社,是一个养猪区,所以友族称之为Kg Babi。

“政府后来在8英亩合作社割出34个地段,分给当地居民,正式被叫做合作社重组村。之后当局再陆续剖出百多片地,用来安顿当地非法屋居民及分地给友族居民和公务员。到目前为止,只有百余地主建了房屋,尚有约100个地段仍未建屋。”

青年外流发展

61岁的他说,当地养猪业已在1980开始没落。村民多从事橡胶、油棕种植和相关行业,由于没有工厂、商店,这里就像其他乡下地方,都面对年轻人外流发展事业的问题,包括他的长子和次子,一个跑去丹绒马林开车行,一个在吉隆坡工作,幼儿则留在仕林经营车行。“长子与我们同住,小儿子每天都回家吃饭,不算外流。”

他不讳言,留守村里不是老人就是小孩,所以这里只有农历新年、中秋节和清明期间才会热闹。

该村道路良好,四通八达,也很安宁,种族之间和谐相处,但其他基本设施匮乏,小儿游乐场、民众会堂、警察局等已有保留地,只待建设。

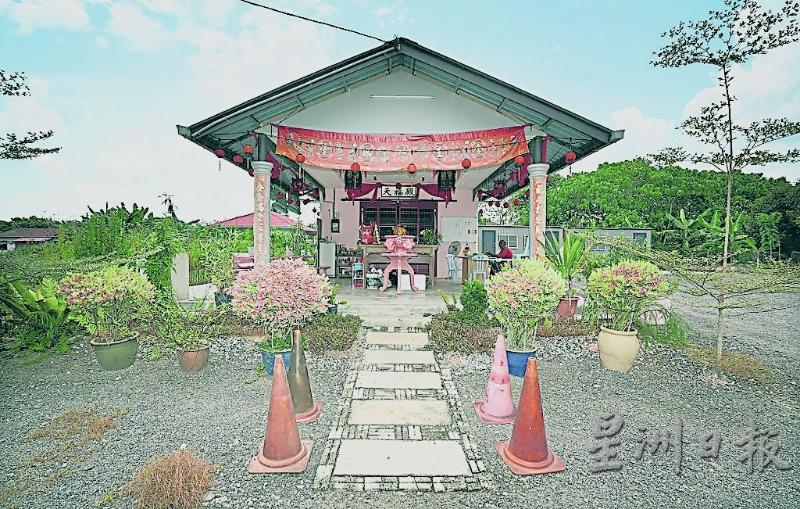

庙宇前路未铺沥青

不过当地有一家华人庙宇──天福殿,该庙每年农历七月都会举办盂兰胜会,只是今年遇到行管令,所以没办。该庙刚在去年建竣,理事会又打算在旁建座大的。

他表示,当地没什么问题,除了天福殿前那条沙石路还未铺上沥青,庙后面的泥沟因堵塞常引发天福殿后两排房屋闹水灾。

“其实当年我们领导前丹绒马林区国会议员拿督斯里黄家泉,在附近的仕林河岸筑了堤,水灾减少了。相信若将泥沟改成水泥沟,问题将迎刃而解。”

至于天福殿前的那条石子路,前朝希盟政府原本计划铺上沥青的,但计划赶不上变化,希盟政府倒台了,唯有将希望寄放在当今政府上。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT