【仕林趴趴走】曾是南北馬必經之路. 地羅叻 輝煌後寂靜

報道:陳麗絲

攝影:劉劍英

ADVERTISEMENT

仕林州選區除了仕林河新村,還有2個華人聚落,即地羅叻村和合作社重組村,其實,確切來說,地羅叻華人村早已不復存在,現在所謂的地羅叻村,其實是地羅叻街場(Pekan Trolak)一帶,全“村”也僅8戶華人居住。

原有的地羅叻華人村位於地羅叻街場尾。當地曾是共產黨活躍區,在緊急狀態期間,政府將村裡數十戶華人,搬去仕林河新村,地羅叻華人村此後如船過水無痕般,湮滅在歲月裡。

現在的地羅叻街場,物是人非,大多數時候,是一片寂靜,讓人難以想像這裡也曾車水馬龍、繁榮喧囂。

地羅叻街場的兩排十餘店鋪,現不少尚住人家,但有做生意的,只剩幾家而已,包括印度人開的一家咖啡店及一家雜貨店,以及林多本和妻子經營的雜貨店美成號。

曾經晚上停滿運輸羅裡

林多本的父親從中國南來,最終在地羅叻落腳,並與堂兄弟經營美山雜貨店。75歲的林多本回憶說,在聯邦公路未建成前,來往南北馬都得經過地羅叻街場。

“1980年代前,我們這條街有4家雜貨店、2家咖啡店,還有理髮店、裁縫店、腳車修理店、零食玩具店等,也有做森林產出生意的。每到晚上都停滿運輸羅裡,羅裡司機和跟車員會在車上過夜。未睡前他們會聚集在咖啡店,不然也聚在店鋪五腳基打橋牌消磨時間,天一亮繼續行程。”

美成號代理雀巢曾月入20萬

當年雜貨店可以兼賣汽油和柴油,美山號也有這項服務。由此可見,這家雜貨店生意興隆。林多本後來另起爐灶開美成號,做了雀巢公司的代理,1970、80年代高峰期一個月的生意額可達到20萬令吉,雖然那時很多貨都是賣到宋溪、美羅、丹絨馬林、懇殖民區,卻絕不像現在般,只能等客叫買才開門做生意。

無論如何,從以前到現在,地羅叻的華人人口從來不多,過去最多是印度人,現在最多是馬來人。當年華人主要住在街場和上述已消失了的村子,大部分人從事割膠。

林多本:盼水災獲解決

在村民被搬後,八九十年代后街場的居民也大量外流,據馬華仕林河支會婦女組主席李鑽芯說,這裡所剩華人不到20人。林多本說,地羅叻的華人都多少有些關係。

“以前,除了華人大日子,華人社群最熱鬧是做春祭和秋祭。我們會先去義伯公廟拜拜,然後大夥兒合力開伙煮頓好吃的,在街場店鋪的五腳基設宴。那時遊子也回來參加活動,非常熱鬧。高峰時筵開10席,如今老的走一個少一個,近年我們拜完伯公就約去餐館吃一頓。”

他說,春秋祭一頓飯,都有8樣菜,最讓他回味的,正是李鑽芯家翁做的炒飯和豬肉丸。

地羅叻街場,除了一家郵政局和一所警局,其他基本建設皆缺,不過附近園坵有座興都廟,每年大寶森節,印裔社群大事慶祝,華人也去湊熱鬧一番。

林多本固然懷念當年生意騰達的老日子,對目前靜謐的日子也未有太多投訴,就是和當地居民一樣,很希望街場一帶的水災問題能夠獲得解決。

“我們街場地處仕林河和蘭拜河流域之間,過去這裡從未鬧過水災,自2008年起迄今,除2018及2019年,這裡已浸了13水,最嚴重的一次水深1尺半,通常都是仕林河滿溢造成的,最近一次是蘭拜河溢出所致,雖然水來得快也退得快,但我們鄰里盡是一把年紀之輩,吃不消清理工作。”

他說,當地的水災問題與周邊發展息息相關,雖然政府在街場尾仕林河段的橋修築河堤,但作用不大。

李鑽芯:早期園坵較多華人

李鑽芯從1987年直至約4年前,跟隨出生在地羅叻的夫婿,住在當地一個華人園坵Sungei Chinoh Estate的員工宿舍。

她說,這個園坵本是橡膠園,後改種油棕,據說早期工人很多是華人,印度人後來居上,再後來則以外勞居多。她和管理層丈夫在園坵安家,華人就只他們一戶,後來多了小姑林姝穎一家,他們搬走後,僅剩林姝穎一家。

林姝穎:空氣清新 好生活

剛年過半百的林姝穎未嫁前住在地羅叻街場,除了曾一年在大城市工作,她一直留守在當地,見證家鄉的興衰。雖經歷了街場熱鬧的生活,她也享受園坵的靜好歲月。

“這裡空氣清新,是生活的好地方,而且距離仕林河大街不過10分鐘車程,只要會駕車,就不是問題。”

餘根財:重組村70%華人居民

合作社重組村(Kg Perhentian)現有百來所住家,70%人口是華人。

住在該村的馬華瓜拉仕林支會主席餘根財說,他是在13歲隨家人搬來此處,當時這裡被叫做8英畝合作社,是一個養豬區,所以友族稱之為Kg Babi。

“政府後來在8英畝合作社割出34個地段,分給當地居民,正式被叫做合作社重組村。之後當局再陸續剖出百多片地,用來安頓當地非法屋居民及分地給友族居民和公務員。到目前為止,只有百餘地主建了房屋,尚有約100個地段仍未建屋。”

青年外流發展

61歲的他說,當地養豬業已在1980開始沒落。村民多從事橡膠、油棕種植和相關行業,由於沒有工廠、商店,這裡就像其他鄉下地方,都面對年輕人外流發展事業的問題,包括他的長子和次子,一個跑去丹絨馬林開車行,一個在吉隆坡工作,幼兒則留在仕林經營車行。“長子與我們同住,小兒子每天都回家吃飯,不算外流。”

他不諱言,留守村裡不是老人就是小孩,所以這裡只有農曆新年、中秋節和清明期間才會熱鬧。

該村道路良好,四通八達,也很安寧,種族之間和諧相處,但其他基本設施匱乏,小兒遊樂場、民眾會堂、警察局等已有保留地,只待建設。

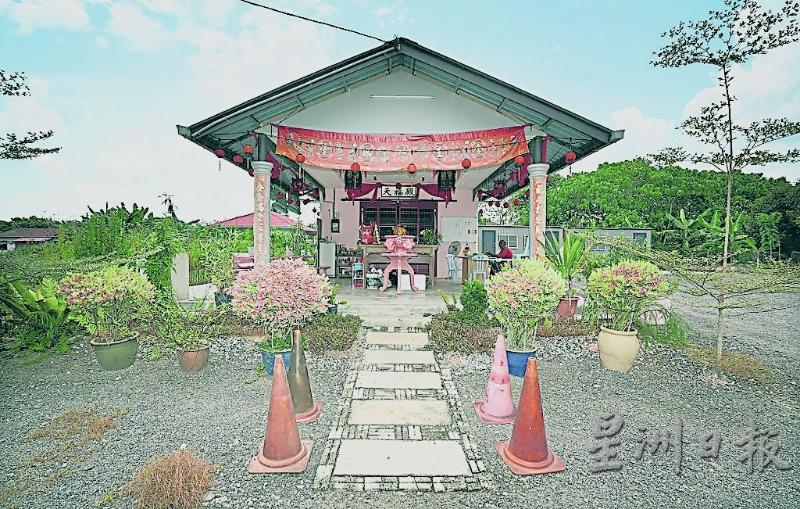

廟宇前路未鋪瀝青

不過當地有一家華人廟宇──天福殿,該廟每年農曆七月都會舉辦盂蘭勝會,只是今年遇到行管令,所以沒辦。該廟剛在去年建竣,理事會又打算在旁建座大的。

他表示,當地沒什麼問題,除了天福殿前那條沙石路還未鋪上瀝青,廟後面的泥溝因堵塞常引發天福殿後兩排房屋鬧水災。

“其實當年我們領導前丹絨馬林區國會議員拿督斯里黃家泉,在附近的仕林河岸築了堤,水災減少了。相信若將泥溝改成水泥溝,問題將迎刃而解。”

至於天福殿前的那條石子路,前朝希盟政府原本計劃鋪上瀝青的,但計劃趕不上變化,希盟政府倒臺了,唯有將希望寄放在當今政府上。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT