林綵潔:报道

丁祖兴:摄影

ADVERTISEMENT

“本土的钱币演变从锡币开始说起,最初的锡币是有形状的,最常见的形状有鱼、肉和叶状,不同的形状用来兑换相应的货品。”

锡币形状每人所看所猜不同

说罢,霹雳州钱币收藏协会会长周敬晃拿出几块色泽斑驳的锡币,虽然这些锡币有形状,但是却看不出是什么物件的形状,有的是长条状看似钥匙,有的是半圆形看似对折的轮子。

他说,后期的锡币则改成圆形,锡币上印有阿拉伯文字的面值和图纹,但是历经多年后,大部分的纹路已经被磨平,古时这些锡币也以重量来衡量价值。

这些一枚枚圆形的锡币厚薄不一,大多数的纹路已看不清,可是有的隐约间能看见彷佛是大象,亦或是马的图案,有趣之处在于每个人所看所猜都不相同,让这些古币多了一份神秘感。

受长辈影响开启收藏之路

周敬晃说,收藏古币和古钞与认识历史密不可分,收藏者可通过古币,探究出当代的历史事迹、文化、经济、特点、生活和进化史等。

他说,小时候长辈给了他一些古钱币,其中一张让他印象深刻的是面值1仙的本土纸钞,他惊奇竟然有面值这么小的纸钞,也感叹从前的物价水平原来这么低。

他也说,幼时受长辈的影响,奠下他对收藏的兴趣,小时候他专门收集邮票,到了20岁才开始自掏腰包买下古钱币,正式开启钱币收藏之路。

通过拍卖会“以藏养藏”

周敬晃说,早期钱币收藏在我国未盛行,市面上的相关书籍少之又少,直至70年代末和80年代初时才出现钱币收藏的风气,而2000年初期钱币收藏在社交媒体上普及化,短短几年间出现了很多玩家。

他表示,他收藏各国和各类的钱币和纸钞,收藏品不计其数,但是他主力钻研本土钱币,也把自己的研究所得记录在学术文章上。

“很多人认为收藏是件‘烧钱’的事,但是钱币收藏有其历史和传承的价值,所以我大力推广,尤其鼓励年轻人加入这个行列,我们通过拍卖会,为钱币收藏增加投资价值,以便收藏者可以‘以藏养藏’,支持他们的收藏之路。”

他说,但是他认为收藏者的心态很重要,不要遗忘收藏的初衷,收藏的同时也得专注研究才能发掘出新的资讯和知识,钱币承载着历史信息,若不加以探究和发掘,这些讯息将会出现断层。

以金属价值制定硬币面值

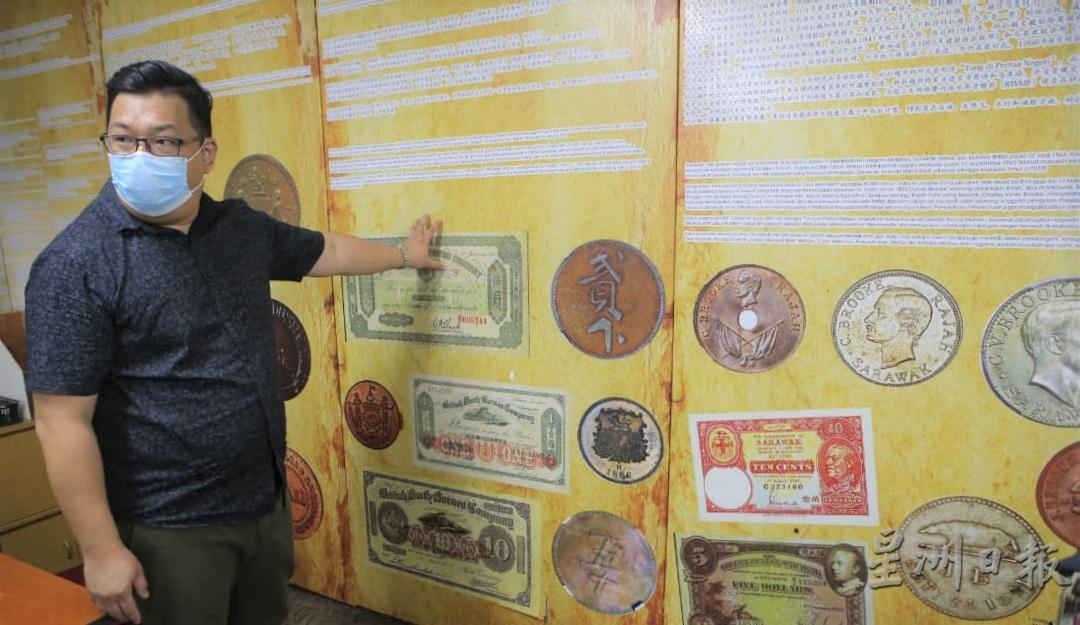

周敬晃说,本土钱币史历经马来王朝时期、英殖民时期、日据时期、英属马来亚时期,之后于1967才正式发行马来西亚货币。

他表示,18世纪英殖民时期,经过维多利亚女王的统治,尔后为爱德华七世、乔治五世、乔治六世和伊丽莎白二世。

“维多利亚女王时期,硬币转用金、银和铜锻造,以金属的价值制定硬币的面值,而当时也只有硬币,还没有纸钞,直至乔治五世时期才出纸钞。”

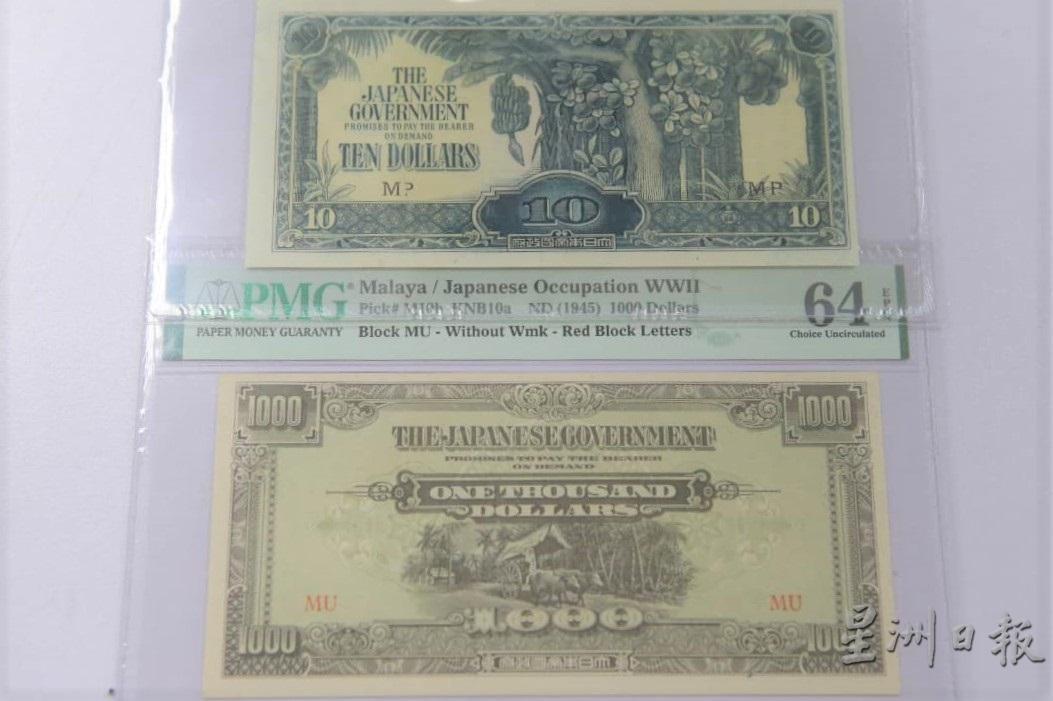

日军战败“香蕉纸”一文不值

周敬晃说,为了提高硬币的耐蚀性,乔治六世时期就开始采用镍锻造硬币,而那个时期锻造硬币的金属主要为铜和镍,直到伊丽莎白二世统治的后期,所有硬币皆以镍锻造。

他表示,1941年马来亚进入日据时期,日本政府发行没有储备金的军票,也就是俗称的“香蕉纸”,在日军战败后变得一文不值。

他说,日军溃败撤离后,马来亚续沿用乔治六世和伊丽莎白二世时期的钱币。

1967年发行第一版本纸钞

周敬晃表示,马来亚于1957年独立,但是并未发行本身的货币,当时马来亚联邦、新加坡、砂拉越、北婆罗洲(现在的沙巴)和汶莱的货币由马来亚和英属婆罗洲货币委员会监督管制。

“这些地方当年统一使用由委员会出的货币和伊丽莎白二世时期的硬币,委员会当年只出了3种货币,一种是俗称‘帆船’的1元纸钞,另一种是俗称‘水牛’的10元纸钞,硬币则是铜制的1仙,硬币上印有两把马来短剑。”

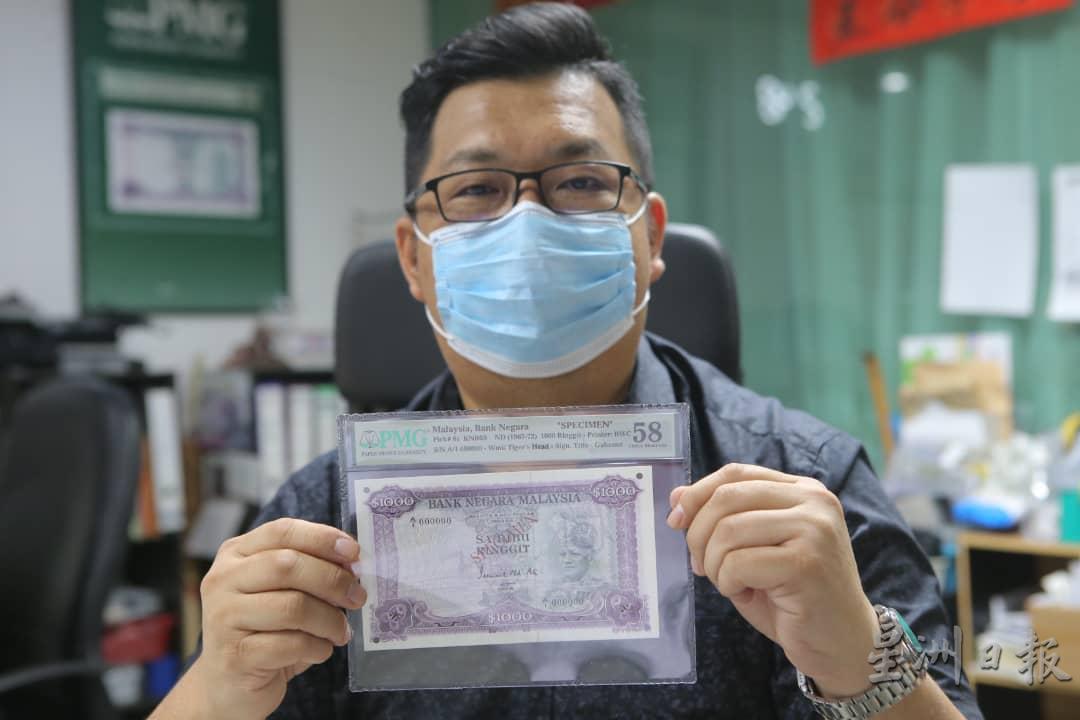

他说,一直沿用至委员会正式解散,马来西亚国家银行于1967年6月12日才发行第一版本的纸钞,印有第一任元首端姑阿都拉曼的肖像和狮子头水印,现在我们用着的钞票已经是第四版本。”

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT